水槽に発生したスネールは手で取る、スネールを食べる魚を入れる、スネール駆除剤を使う、水槽をリセットして全てのアイテムを洗うといった方法が挙げられます。

しかし、これらの方法には効果が高いものと低いものがあり、さらにスネール以外の生体や水草に与えるリスクも変わってきます。

スネールの存在に害はないため、放置していれば生体や水草に悪影響を与えることはありません。しかし、レイアウト水槽の景観を良くするには駆除せざるを得ません。

この記事では効果のある方法とそれぞれのリスクを紹介しているので、自分の水槽環境に合わせたスネール駆除の方法を知ることができます。

水槽に現れる小さな貝はスネールと呼ばれます。スネールの発生原因の多くはアクアショップから持ち帰った水草や魚の飼育水に紛れている卵や稚貝が原因です。

スネールにも種類があり、種類によって駆除できる難易度が変わります。

| 駆除難易度 |

|---|

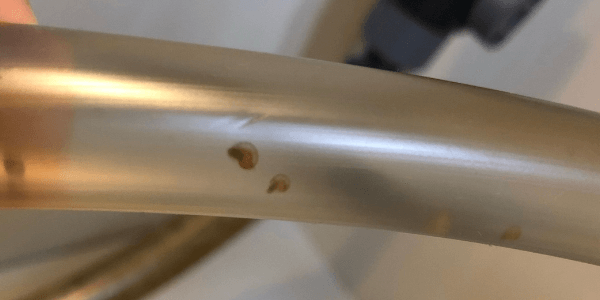

水槽内の全てに付着する2〜3mmの平べったい貝になります。化粧砂のみであったり、石が多く入った水槽は水の硬度が高くなりやすく増殖しやすいです。

水草への食害はありませんが、増えすぎると景観を損ねます。また、増えたところで苔除去ができるわけでもありません。景観を損ねるNo1スネールです。

| 駆除難易度 |

|---|

カタツムリのような平べったい渦巻き型の貝になります。カワコザラガイと同じく硬度が高いと繁殖しやすいです。

カワコザラガイよりも目立つフォルムのため繁殖すると景観がかなり損なわれます。また、大きいものは5mm程度にもなり増えすぎるとそれに伴って硬度も上がっていくので、負のスパイラルに陥ります。カワコザラガイと同様に食害はありません。

| 駆除難易度 |

|---|

タニシのようなフォルムをした丸みを帯びた貝です。カワコザラガイやヒラマキガイと比べると発生確率は少ないように感じます。主にショップからの持ち込みである場合が多く、増える速度も非常に緩やかなので「1匹駆除したら終わり」というケースも珍しくありません。

| 駆除難易度 |

|---|

ラムズホーンもスネールとして時に害悪とされることがあります。

ラムズホーンはレッドラムズといった愛でるスネールとしても愛されますが、増えすぎると発色が汚い個体も増えていきます。

ラムズホーンは卵をどこにでも産み付けてしまうで繁殖力が異常なほど強いです。したがって、ショップの水草水槽にラムズホーンを確認したときは「水草その前に」は絶対に使用すべきです。

スネールの発生は水草やショップで持ち込んだ飼育水に紛れているスネールやスネールの卵が原因で発生しやすいです。

水草を植えるときは、「水草その前に」を使用してトリートメントすることが重要です。また、ショップから生体を購入したときは袋の水を全て入れずに、水合わせをしたら個体だけ水槽に入れるといった工夫が必要です。

スネールをはじめとする貝類はアルカリ性の硬水を好みます。

硬度の高い水にはスネールの成長に必要なカルシウムが含まれているため、肥大と繁殖の手助けをしてしまうというカラクリです。

そのため、弱アルカリ性(PH7.5以上)の水質でGH4以上の水槽は、アルカリ性よりの硬水のためスネールが増えやすい環境といえます。

しかし、硬水を軟水に傾けたり、弱酸性の水質に変えることでスネールに必要な栄養素を奪うことができるので、生存や繁殖を妨害することができます。

特に弱酸性の水質に傾けると殻が脆くなり、スネールを食べる生体が食べやすくなり、駆除スピードをあげることが狙えます。

水質が弱酸性でもスネールが発生や繁殖するケースがあります。

龍王石といった硬度の上がりやすい石を使用しているレイアウトでは、弱酸性でも硬度が高いという環境を作ってしまいがちです。

硬度が高いとレイアウト水槽で育つ水草も育ちにくくになりますが、スネールも増えることがあるため、あまり良い環境とは言えません。

硬度が上がりやすい石を使用するときはカチオンフィルターの使用やイオン交換樹脂を使用したろ材を使用して硬度を下げる取り組みが必要です。

水槽に発生するスネール(小さい貝)を駆除する方法は6つありますが、それぞれ効果が高いが他の生体や植物に与えるリスクが大きいものや効果は低いがリスクも低いといった方法もあります。

自分の水槽の環境と考えられるリスクを照らし合わせてスネールの駆除方法を選択することをおすすめします。

| 効果 | リスク | 駆除方法 |

|---|---|---|

| 高 | 高 | 水槽をリセットする |

| 高 | 中 | スネールを食べる魚や貝を入れる |

| 中 | 中 | 水質を弱酸性の軟水に傾ける |

| 中 | 高 | スネール駆除剤を使う |

| 低 | 低 | 素手で駆除する |

| 低 | 低 | スネール捕獲機を使う |

| 効果 | リスク |

|---|---|

| 高 | 高 |

スネールをメラミンスポンジや手で取ってもなくならない、食べる生体を入れても減らない時は濾過フィルターやレイアウト素材にスネールの卵があったり、稚貝が繁殖していることが原因として考えられます。

何をしても改善できない時は水槽をリセットすべきです。ただし、水槽のリセットは環境を初期化する作業なので、今まで飼育していた魚や水草が調子を落とすリスクがあります。

水槽をリセットし、水槽用品の洗浄、水草の洗浄をすればスネールの発生自体もリセットすることができます。水槽用品の洗浄では漂白剤を使用し、水草の洗浄には「水草その前に」を使用します。

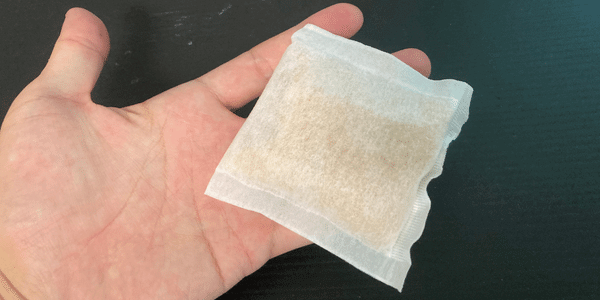

「水草その前に」とは水草に付着したスネールやプラナリア、発生原因の卵を剥がすためのコンディショナーです。スネールや害虫を水槽に持ち込みたくない時の必須アイテムです。

水槽のリセットは段取りの把握と準備が大切です。適当に水槽をリセットすると生体や水草を死なせてしまったり、枯らしたりするリスクが跳ね上がります。

以下の記事はリセットの段取り、水槽用品の洗浄方法についての記事です。水槽リセットを余儀なくされる方は参考にご覧ください。

| 効果 | リスク |

|---|---|

| 高 | 中 |

スネールを食べる生体は割と多く、混泳がしやすい魚も多いです。よく食べることで有名なのがバジスバジスやスカーレットジェムです。他にも観賞魚としてベタなども食べることがあります。

スネールの駆除効果はかなり高く、60cm水槽ならバジスバジスを1匹〜2匹入れるだけで蔓延したカワコザラガイを全滅させることができます。

ただし、スネールを食べる生体を水槽に入れるときは水槽内にいる先住生体との相性を考えて入れないといけません。例えば増殖をほとんどしない石巻貝やゴールデンアップルスネールがいる水槽にスネールを食べる魚や貝を入れると真っ先に食べられてしまいます。

| 効果 | リスク |

|---|---|

| 中 | 中 |

水槽を弱酸性の軟水に傾けるだけでスネールにとって生存しづらい環境にすることができるので、ゆるやかにスネールの数を減らすことができます。

なぜならスネールはカルシウムを元手に貝を形成しているからです。PHが高く、硬水よりの水質環境では繁殖しやすいので、その逆手を取れば減らせるという仕組みです。

弱酸性および硬水になった環境ではスネールは貝殻の強度を保てなくなるので、スネールを本来食べない生体にも捕食されることが多くなります。

水槽を弱酸性および軟水の傾けるにはゼオライトやイオン交換樹脂を使った濾過剤をフィルターに入れたり、RO浄水器などを使用するのが最も効果的です。

ただし、軟水で育ちづらい水草や調子を落とす生体がいるので事前に水槽内の生体や水草が軟水でも問題なく育つか確認すべきです。硬度のもたらす影響については「水槽の硬度とは?」にて解説しています。

| 効果 | リスク |

|---|---|

| 中 | 高 |

スネール駆除材はスネールを駆除することを目的とした薬剤です。カワコザラガイといった体高が低く、物理的な除去がむずかしいスネールの駆除に向いています。

生体へのダメージはないとされていますが、リスクは0ではなく、生体を落としてしまうリスクはゼロとは言えません。また、生体に影響が出たときは確実に死ぬので使用リスクは高いと言えます。

また、ヒラマキガイには効かないなど品種によって効果にばらつきがあります。1本あたり2000円ほどなので、自身の水槽に発生するスネールに効かなければ無駄金になってしまいます。

既にスネールが発生している水槽に「水草その前に」を使用すると生体もろとも死んでしまうので使うことはできません。しかし、これから水槽に入れる水草についているスネールの卵や見えないスネールを駆除するのには効果的です。使用時間を守り、よくすすげば生体への影響を出さずにすみます。

| 効果 | リスク |

|---|---|

| 低 | 低 |

スネールは見つけた瞬間から手で取る、もしくは貝殻をピンセットで潰して破壊する。といった物理的な除去方法がおすすめです。貝が潰れたスネールは再生する前に魚の餌になります。

スネールの数が多すぎると効果は低いですが、一匹ずつ除去するので他の生体や水草に影響がないのでリスクもありません。ガラス面に卵を産み付けたスネールの卵を丁寧に駆除すれば、増殖を抑えることも狙えます。

ただし、メラミンスポンジでスネールを除去するときは、力強く引き剥がすと水槽に傷をつけてしまう恐れがあるので力加減には注意すべきです。

| 効果 | リスク |

|---|---|

| 低 | 低 |

スネールをおびき寄せて駆除するアイテムです。水槽内のスネールを全て集めることはできず、周辺にいるスネールの回収しかできません。そのため、ほとんど効果は望めません。

また、モノアラガイなどの大きめの貝でないと全く効果を発揮できないので設置するだけ無駄というケースも珍しくありません。生体や水草に与えるリスクがないので手で取ることに加えて、スネールを少しでも多く駆除したいという時に使うのは良いでしょう。

バジスバジスやスカーレットジェムはスネール駆除に適した生体です。45cm水槽あたり、1匹もいれば全滅させることも容易。エビやその他の魚への攻撃性も弱いため水槽に導入しやすいのが良点。ただし、ほとんどの個体が赤虫しか食べないため、フレークをメインで構成された水槽では世話が面倒かもしれません。

比較的温和なバジスバジスですが、大きく成長すると超小型魚(2cm以下)を捕食してしまう場合があります。また、スネールは基本的に好物なのでゴールデンアップルスネールといった大型スネールも関係なく食べてしまいます。

バジスバジスの仲間とも言えるダリオ系の魚。バジスバジスと比べると全長が3cm程度にしかならないので超小型魚(2cm以下)やエビが襲われることはありません。スカーレットジェムはフレークにも慣れることがあるのでフレークをメインとしている水槽でも問題なく混泳することができます。

真っ赤な身体が水槽のアクセントとしても効く小型魚です。フレークで育てられる利点もありますが、残念なことにエビも捕食対象。エビの隠れ家がなければバラされてしまうので要注意です。

こちらもスネール駆逐にうってつけの淡水フグです。可愛い姿なのでメイン生体としても起用できるでしょう。しかし、サイズの小さいエビ類も食べてしまうため、コケ対策が難しくなります。また、個体によっては他の魚のヒレをかじってしまうケースもあります。アベニーパファーはスネールを主食にするケースもあり、飼育者の方がスネール付きの水草を求めるほど。

スネールを食べるスネールです。別名アサシンスネールとも呼ばれています。「スネールなら増えちゃうのが心配」という方もいるかと思いますが、産卵数が少なく成長は遅いので数多く入れなければコントロールできるでしょう。水槽では水質が悪いと水面に近づいていく性質を利用すれば水槽のパラメータとしても活用できます。

髭コケを始めとするコケ掃除の魚として知られるサイアミーズフライングフォックスですが、水草が少ない環境やスネールが大量発生している環境では積極的に食べる場合があります。ただし、遊泳スペースが広くとれ、苔や水草が多い環境では狙ってスネールを食べることはほぼしません。

コレクション性の高いアピストグラマも実はスネールが大好き。スネール全般を捕食するのでカワコザラガイはもちろん、肉質のあるモノアラガイ、ヒラマキガイなども好物。キラースネールやラムズホーンなども食べてしまうので貝類との混泳はできないほど。トリファスキアータなど小型(4cmほど)のアピストは観賞魚としても素敵なのでスネール除去も合わせて導入するのも良いかもしれません。

最大で12cm程になるシクリッドの一種です。成長するほど気性が荒くなるため、小型魚やエビは捕食対象になってしまいます。スネール対策で入れるにはちょっと大きすぎますかね。

先に挙げた3種類の貝は水槽内に発生しやすい代表格と言えます。貝全てを総称してスネールと言いますが、スネールは景観を損ねるだけで生体や水草に害を与えることはありません。モノアラガイのような丸みのあるスネールは駆除されずに可愛がられるケースもあります。

スネールからの食害などはないものの、貝であるため、増殖すれば硬度が上がっていく可能性があります。それによって水草の調子が悪くなるなんてことも考えられるのも事実です。

カワコザラガイのような小さなスネールはショートヘアグラスといった葉が小さいものにもピッタリくっつきます。そのため、繁殖していくと至る所にくっついてる状態になるので見た目が単純に気持ち悪いです。

主にカワコザラガイがその対象ですが、ガラス面をメラミンスポンジで拭き取る際に、小さなカワコザラガイが側面についてることで、ガラスに小さな傷がついてしまう場合があります。

組織培養で管理された水草や水上葉を使用した水槽の場合、備品などにスネールが付着してなければほぼ発生することはありません。しかし、水中葉をショップで購入してきた場合や過去にスネールが発生したことがある水槽の備品を使用すると新たにスネールが発生することはよくある話。

ショップで水草を購入した場合は、見た目で分からなくてもスネールの卵などが付着している場合があります。水草その前にを使用して事前駆除しておけば発生自体を防ぐことができるのでおすすめです。

手間をかけずにスネール除去を目論むなら生体導入が一番手っ取り早いです。筆者は60cm水槽に立ち上げ直後からバジスバジスを3匹入れていますが、その水槽では一度もスネールを見た事がありません。

他の生態への影響もないですし、スネール監視フィッシュとして超優れていると思っています。(姿も美しいですしね)スネールに悩んでいる人は上記に挙げた生体導入や薬剤を検討して見てください。

①素手で駆除しつつ水質改善、②水槽を弱酸性に傾ける、③スネール捕獲機を導入してみる、④スネールバスターなどの除去剤を使用する、⑤水槽をリセットする、⑥スネールを食べる魚や貝を入れるといった方法が挙げられます。一番効果の高いものはリセットですが、環境を崩したくない人はスネールを食べる魚を入れるのがおすすめです。スネールを食べる魚は「水槽のスネール(小さい貝)を食べる生体8選」にて解説しています。

スネール(小さい貝)に直接的な害はないので、放置していても問題ありません。しかし、スネール(小さい貝)が増えると景観を損ねるだけでなく、掃除の時などに水草を傷つける要因になってしまう場合があります。さらには増えすぎた場合、水槽自体をリセットする必要が出ることもあるため放置はおすすめできません。詳しくは「スネールの有害性について」をご確認ください。