この記事には広告が適用されていますが、本文内容に影響はありません。

水槽の水面に発生する油膜の原因は、生き物の死骸であるタンパク質や鉄分、水槽の外から混入するゴミや化学物質になります。これらのタンパク質や鉄分、ゴミは水に溶けないため浮遊物として見えてしまうのが油膜のカラクリです。

水槽の水面に油膜が発生するということは水質が安定していないことがほとんどなので、フィルターを大きくして濾過能力を向上させたり、エアレーションをするといった対策をすぐに行う必要があります。

ただ、それでもわずかに油膜は発生してしまうものなので、サーフェススキマーやこまめな水換えをして綺麗な状態を維持することをおすすめします。

水槽を立ち上げたばかりの水槽の水面によく見られる油膜の正体はタンパク質の塊であることが多いです。放っておくと凝固するため、ピンセットでも幕を持ち上げられることもあります。

濾過能力が水槽内で整っていないことがほとんどの原因になります。また、水槽内に魚が死んでいる時なども発生することがあり、水面にこのような油膜を見た際は水槽内に何かしらのトラブルが生まれていると認知した方が良いです。

先に紹介した凝固する塊とは別に、鉄の油のような(虹色になる)油膜も発生することがあります。レイアウトに使用している砂利やソイル、石などに鉄分が含まれていることもあり、鉄分を食べるバクテリアが繁殖すると油膜が発生することがあります。

水槽の水面に発生する油膜は水槽内で発生したものではなく、水槽の外に漂うゴミが混入することで水面に漂うことがあります。屋内であっても窓を開けた時や、衣類に付着したものが水槽に混入することは珍しくありません。

油膜が水槽に水面に発生する原因は主に以下の7つです。それぞれの原因と対策について深掘りしていくので参考にご覧ください。

水槽を立ち上げたばかりの時は水槽内に濾過バクテリアが定着していない状態にあります。バクテリアが定着していないというのは、バクテリアが増えたり死んだりを繰り返しているということを意味します。

バクテリアが住みやすい環境を整えることで水質悪化を防ぐことができるようになることはもちろん、バクテリアが死滅しなくことで油膜(タンパク質)が水面に発生することを防ぐことができます。

水草を育てるときに栄養は必要不可欠です。しかし、水槽を立ち上げたばかりの時は、水草も成長スイッチが入っていないことで吸収しきれない栄養がどうしても生まれます。

固形肥料や液体肥料、ソイルに含まれた栄養素が水草の吸収量を上回るとそれが油膜の原因になることもあります。また、飽和した栄養は油膜だけでなく、コケ(藻類)の発生原因にもなるので飽和状態が落ち着くまではこまめに水換えすることが大切です。

水槽の温度が高くなると飽和溶存酸素量といって水中の酸素濃度が下がるため、バクテリアやそのほかの微生物が死んでしまう確率が上がります。バクテリアが定着していた環境であっても水温が上昇し、酸欠になることでバクテリアや微生物が死に、水面に油膜が発生します。

さらに油膜が水面を覆うことで水中に取り込める酸素量がさらに減るので、さらなる悪循環を生んでしまいます。とくに5月ごろから気温の上昇とともに、水槽の水温上昇も起こりやすいので、その時期からファンやクーラーの設置は必須です。

淡水魚メインの水槽なら18度〜22度、熱帯魚と水草を飼育する水槽なら24度〜26度を目安にキープすることでトラブルを防ぐことができます。

水槽内が酸欠状態にあるとバクテリアや生体が死ぬことで水面に油膜が発生しやすくなります。油膜が水面に発生すると酸素を取り込める量がさらに減るので酸欠状態がさらに悪い方向へと進みます。

飼育している生体の大きさや数に対して水槽が小さすぎると、水温の上昇とは関係なく、酸素量が足りないことが起きるので、エアレーションをすることは必須です。

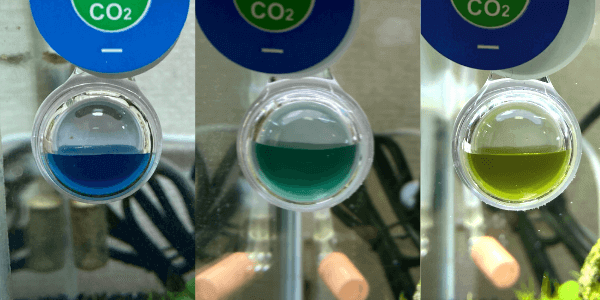

1000円〜1500円で購入できるCO2ドロップチェッカーを使用することで、水槽内の酸素量を簡単に目視することができるので水草水槽を楽しむ人でなくても設置しておくことをおすすめします。

ブルーが酸素量が十分な状態。グリーンは酸素量とCO2量のバランスが取れており、水草の酸素量で十分足りる状態。イエローはCO2過多なので酸欠状態を意味しています。

餌の量が多すぎると”食べ残し”が油膜の原因となるケースがあります。また、食べ残しがなくても魚が丸々と太るくらい餌をあげていると、フンの量が増えて、それが原因となって油膜が発生しやすくなることがあります。

与えるべき餌の量は稚魚なら体重の5%~10%、成魚なら体重の2%の量が理想的です。例えば、金魚なら8g程度なので0.16gの量を与えれば大丈夫ということになります。

つ、つまり?

飼育数×魚の重さ×2%した量が理想なんだけど、難しいから1分程度で食べ切れる量を与えるのがベストだよ

水槽の濾過能力が足りないということは濾過バクテリアの量が足りない、物理的にゴミを取る力が不足しているという意味になります。

濾過バクテリアを定着させるためにバクテリア剤を使い続けても定着できる面が少なければ濾過サイクルは確立できません。

また、フンや食べ残しなどの残留物を物理的に濾すことが出来なければ、日々の排出量に対応できず水質維持が難しくなります。

エアレーションをしたり、水換えをしても改善しない場合はそもそも水槽が小さすぎたり、濾過フィルターのスペックが低いことが原因が最も考えられます。逆に水槽に対してフィルターが大きいと油膜はほぼ発生しなくなります。

水槽の外から飛来するゴミや科学物質も油膜の原因となります。これは単純に水槽の蓋をしたり、窓から水槽を離すことで改善することができます。

また、この問題は濾過フィルターで改善することが難しいので、水面のゴミを取り除くサーフェススキマーを使用することをおすすめします。

油膜を取る最も簡単な方法は定期的な水換えをすることです。1週間に1回の水換えをすることで水面に油膜が広がることを防止することができます。

水換えは水面の油膜と低床のゴミを取り除くだけでも十分だよ

定期的な水換えをしているのに水槽の水面に油膜や泡が大量に発生した場合は、水槽内にトラブルが発生していると思った方が良いです。

多くの原因は水槽内に異物が混入したり、水温が上昇することでバクテリアや微生物が多く死んでしまったり、何かしらの理由で魚やエビ、貝が死んでしまったことが挙げられます。この場合、水換えをするときに油膜の発生原因となっている死骸を取り除いたり、状況を改善する策も併せてする必要があります。

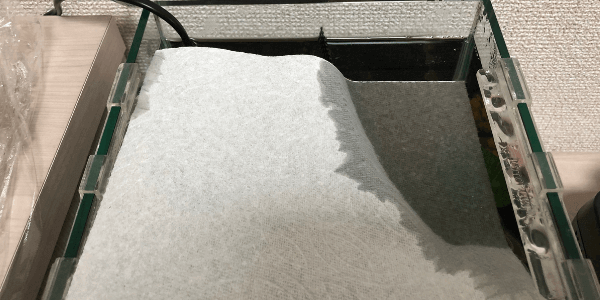

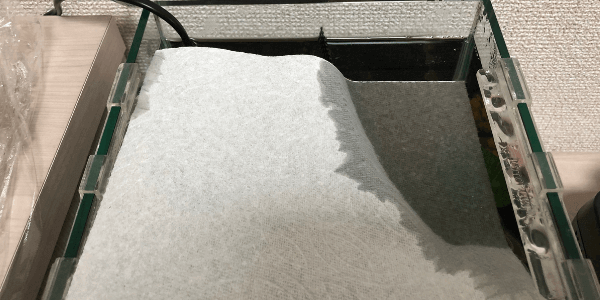

水面に発生した油膜だけを取り除きたいのであれば、キッチンペーパーを上から被せて取り除く方法がおすすめです。キッチンペーパーは丸めたりせず、ふわっと被せるのがコツです。

キッチンペーパーは油分を吸着しやすいので、水についたそばから油膜をキャッチできます。キッチンペーパーを取り除く時はキッチンペーパーの真ん中をつまむように、一気に引き上げることで多くの油膜を取ることができます。

ただし、完璧に綺麗に取れないので水を掬った方がおすすめです。

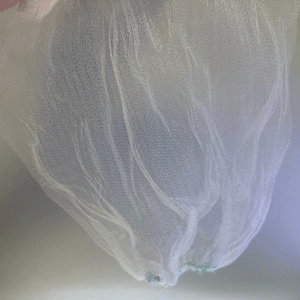

排水溝や三角コーナーなどに利用する網目の細かいネットを使って絡め取る方法も効果的です。特にタンパク質が凝固し、撹拌してしまった細かい油膜もネットを使うことで綺麗に取り除くことができます。

100均でも大量に購入できるのでおすすめです。

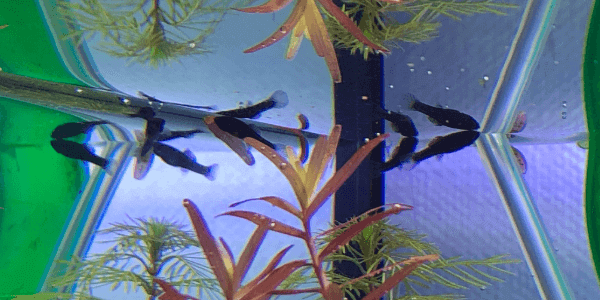

グラミーやモーリー、メダカといった口が平らになっている魚は水面の餌を常に探す傾向にあるため、油膜も食べてくれることがあります。特にモーリーやグッピー、メダカは大食漢で油膜を積極的に食べてくれるので油膜除去として有名です。

エアーレーション(ブクブク)は水槽の水面に発生した油膜を細かく砕いて、フィルターに流し込むことができます。油膜を取り除くだけでなく、バクテリアの定着にも役立つので、油膜対策に最もおすすめです。

水草水槽であっても昼夜問わずにエアレーションを行うことで、水の仕上がりが向上させることができます。ピカピカの水を作りたい人はぜひ24時間ブクブクをしてみてください。

バクテリア入りストーンを使うのもおすすめです。

サーフェススキマーとは水面の水だけを給水して水面のゴミや油膜を取ることができる小型フィルターです。スキマーを設置することで水草の切れ葉や油膜を回収できるので常に綺麗な水槽を維持することができます。

サーフェススキマーをつければ1週間に1回の水換えも2週間に1回にすることもできます。ADAではエアレーションは夜間だけ行い、昼の時間はサーフェススキマー(ブッパ2)を使用しています。

濾過能力が水槽内で整っていないことがほとんどの原因になります。また、水槽内に魚が死んでいる時なども発生することがあり、油膜を見た際は水槽内に何かしらのトラブルが生まれていると考えるべきです。詳しくは「水槽の水面の油膜の発生原因」で解説しています。

お金をかけずに油膜を取る方法にティッシュやキッチンペーパーを使った方法が挙げられます。それ以外にもお金がかからず油膜を除去できる方法があるので詳しくは「水面に発生する油膜の取り方」をご確認ください。

こちらも調べられています