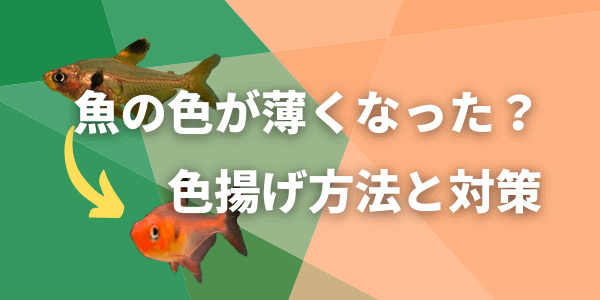

購入したばかりや水換え時に熱帯魚の色が薄くなったり白くなったことはありませんか?本記事では熱帯魚の色が薄くなる原因や対策方法を始め、色揚げ方法について紹介していきます。

一番の要因で挙げられるのはストレスによる体色の白化、減退になります。お店で販売されている時は色がハッキリしていたのに、購入して持ち帰ったら体が透けそうなくらい薄くなっている、白くなっている事はありませんか?

移動中や飼育環境から隔離された熱帯魚は一定期間、体の色が薄くなる事があります。特に赤い熱帯魚や黒いラインなど普段からくっきり色がついている魚は薄くなりやすいです。これは水換え時やストック水槽に移し替えた時も同等のことが起きやすいです。

元の水槽や新しい水槽の環境に慣れると体の色が徐々に戻ります。ショップで購入した時の色に戻るまでは早ければ数時間で復活、遅くて1〜2日くらいでしょうか。1週間飼育しても色が戻らなかったり、白い場合は飼育環境の見直しや病気を疑いましょう。

ショップで購入した熱帯魚はほとんどが薄い色で販売されているので、飼育から2~3ヶ月経つと売られている時よりも色が濃くなるケースがほとんどです。

ショップから連れ帰ってから数日経つのにまだ体の白い、薄い場合は照明が明るすぎたり、レイアウト自体に影や隠れ家、水草が不足しているなどの要因が影響します。以下のレイアウトは魚の体色が白飛びする可能性があるので注意しましょう。

前提として熱帯魚は自ら赤く発色する訳ではありません。食べるものから色素を摂取することで体の色に影響が加わる仕組みです。

色揚げの良いとされる餌は一般的にも販売されています。コストが特別高い訳では無いため、ショップの常備餌として使われているケースもあります。購入前の餌とあなたの飼育環境下で餌の種類が異なるなら体色が抜けていく事は十分に考えられます。餌はカロチノイドを含む物が良いです。(餌の主成分を見ると記載があります。)

熱帯魚の色を最大限に引き出すことを色揚げといった言葉を使いますが、ここからは魚の色を戻すではなく、更に上げる為の方法について紹介していきます。

飼育環境の整備としてLEDライトの見直しは重要です。特に冒頭でも記載したように白チップのみの場合、個体によっては色が白飛びしてしまう場合があります。より色をハッキリさせたい場合はRGB採用のライトにするのが理想です。赤い魚は特に影響が強くライトを変えただけで真紅のようになる場合もあります。

水槽内に置物や水草が少なく背景に何も敷いてない状態は色が薄くなりやすいです。流木や石を配置し、さらには水草を入れ、水槽内に明るい所、暗いところを作るようにしましょう。また、背景はできるだけブラックスクリーンやスクリーンライトなどを取り付け、透明というのを無くすようにしましょう。

色揚げ用の餌といては先述したようにカロチノイドなどが含まれている餌が良いです。厳密には赤い熱帯魚にはカロチノイド、アスタキサンチンが含まれている物を与えましょう。

赤系を濃くする餌は意外と多く、選択肢はいくらでもあります。魚のサイズや食性に合わせて選びましょう。

黒の色素を揚げる要因としてスピルリナ、クロレラの成分も外部から摂取することが必要と言われています。主に植物性プランクトンや水草、コケ、人工飼料に含まれているので過剰に意識することはあまりないですが、スピルリナ、クロレラを多く含んだ餌も販売されています。

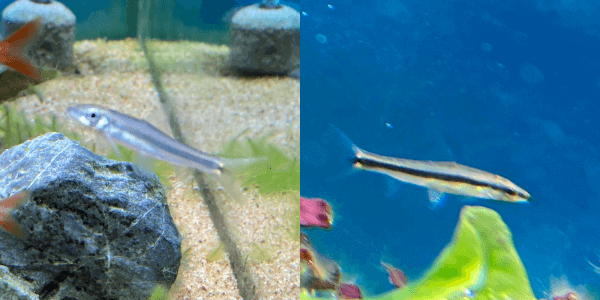

オスは婚姻色を持っており、繁殖期(成魚)にはメスにアピールするために色が増します。カラシンなどの小型魚の場合は混泳に気をつけることはあまりないですが、アピストグラマなど気性が荒くなりやすい品種は混泳相性は十分に気をつける必要があります。

喧嘩したり片方を虐めてしまう場合は、すぐに別の水槽に移しましょう。放っておくと殺されてしまったり、水槽の飛び出しにつながります。