流木や石、機材などに水カビ/白カビがつくことはありますが、メダカや金魚、ベタなどの熱帯魚の身体にも直接白い綿のように水カビが付いているときがあります。

それは水カビ病といって放っておいたら重症化して死んでしまう恐れのある病気です。この記事では水カビ病になった時の治し方や治療に有効な魚病薬を紹介しています。

水カビ病の原因はサプロレグニアといったミズカビ科の菌が原因で発症します。この菌は水槽内に普通に存在するものなので、根絶することは叶いませんが、普段の餌の量や水換え頻度で発症しない環境づくりはすることができます。

元気な魚は水カビ病になる確率は非常に低く、擦り傷や輸送中に弱っていたりすると水カビ病を発症しやすくなります。新しく迎える魚や尾ぐされ病を患っている魚には早いうちに薬浴や塩浴をしてあげると未然に防ぐことができます。

水カビは植物のように宿主の体へ根を張って生き、栄養を吸収して死に追いやります。魚の浸透圧を調節する機能も破壊していくため、結果として途中で宿主である魚が死んでしまうという仕組みになります。

末期症状では抵抗力がなく、泳ぐ力もなくなってしまうのでメダカなど小さな魚は排水口に流されてしまったり、フィルターに吸い付いた状態になってしまいます。

この状態になれば塩浴や薬浴をしても回復が見込めず、死を待つしかありません。

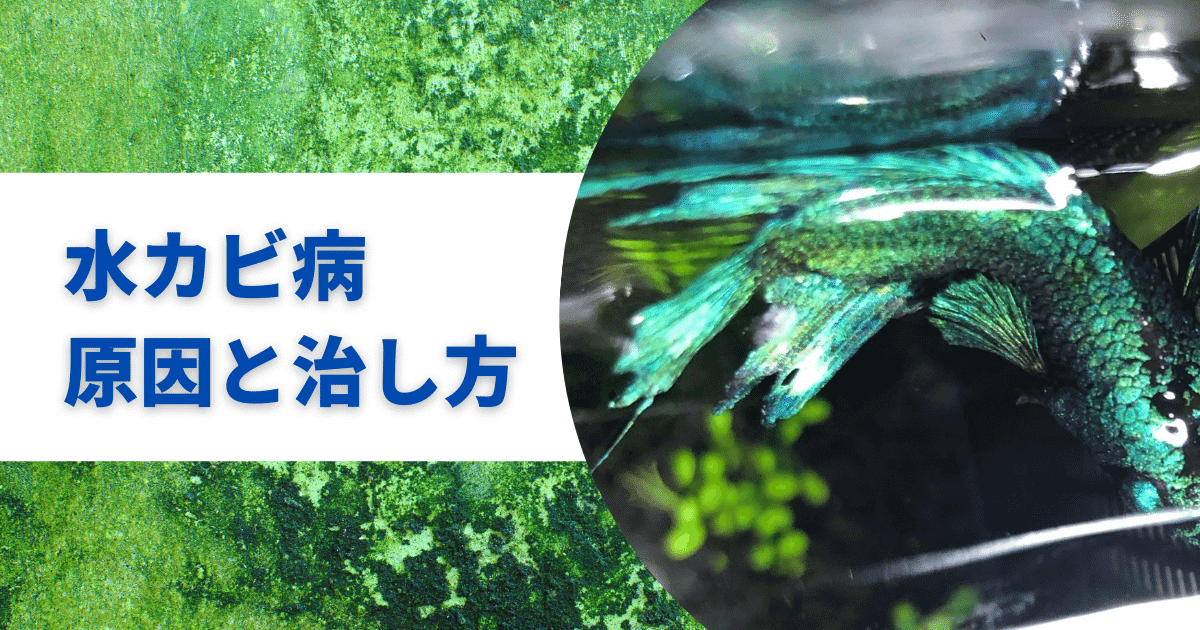

水カビ病は明らかに白や黒っぽい綿が付着しているのが分かるので発見はしやすいです。まず発見したら魚を捕獲し、綿棒やピンセットで水カビをとってあげましょう。

その後、損傷部分の確認もしつつ、隔離と治療の処置へ移行していきます。発見した水槽は餌の食べ残しやフンが溜まりすぎてないか確認し、掃除と水換えを行うのが良いでしょう。

大前提として水カビを見つけたら体表についた水カビを取り除く必要があります。魚の動きによってはピンセットでかえって傷をつける恐れがあるので、自信が無い場合は綿棒でトライしましょう。

上記のように水カビ病に対応できる薬を選び、薬浴していきます。この時、塩浴も同時に行うことで魚への負担を軽くさせることができます。塩浴は1Lあたり5gの塩を加えるのが目安です。

薬浴用の水は2リットルペットボトルなどを使い、薬の量を調整してから加えていくと間違いが起きづらいです。

水カビ病の進行を遅らせるには水温が25度以上であると良いと言われています。20度以下だと逆に進行が早まる恐れがあるので注意です。冬場はヒーターをつけましょう。

薬浴は約3〜4日行うようにしましょう。3日目くらいに問題なさそうなら1日半分の水換えを行って、4日かけて真水に戻していきましょう。(水カビがまだ付いている、取れないようなら+3日延長しましょう。最大1週間です。)

順調に治る道筋として、隔離してから戻すまでにだいたい1週間を1セットとして見ておくのが良いかもしれません。

| 効果のある病気 | 白点病、コショウ病、尾ぐされ病、水カビ病 |

|---|---|

| 薬効 | 1日〜2日 |

アグテンは白点病やコショウ病、尾ぐされ病、水カビ病に効果のある薬です。10Lに対して1mlの添加をします。効果は1日〜2日で消えるため、毒性は弱めで初心者でも扱いやすいのが特徴です。アグテンは水草のある水槽で使用しても水草が枯れることがほとんどありません。

入力はml単位で入れてください。

例えば、1Lなら1000と入力します。

水の量 (ml):

必要なアグテンの量: ml

| 効果のある病気 | 白点病、コショウ病、尾ぐされ病、水カビ病 |

|---|---|

| 薬効 | 5日〜7日 |

グリーンFリキッドはメチレンブルーとアクリールという成分を配合した魚病薬です。白点病やコショウ病、水カビ病に効果のある薬です。また、病気のほかに擦り傷などの外傷のケアにも効果があります。

グリーンFリキッドは10Lあたり8.3mlを添加します。水草のある水槽で使用すると水草が溶けたり枯れたりするので隔離した水槽で使うようにしましょう。

入力はml単位で入れてください。

例えば、1Lなら1000と入力します。

水の量 (ml):

必要なグリーンFリキッドの量: ml

水カビ病は熱帯魚飼育上では、あまりなる病気ではないですが、やはり20度以下で飼育する金魚では発症しやすい傾向にあります。基本は手で除去、薬浴の方法しかありません。

魚が壁に擦り付けるような動きや床に沈んだまま動かないといった異変を感じた時は、水カビが目に見える前に塩浴や薬浴で対処してしまいたいものです。

末期症状では抵抗力がなく、泳ぐ力もなくなってしまうのでメダカなど小さな魚は排水口に流されてしまったり、フィルターに吸い付いた状態になってしまいます。この状態になれば塩浴や薬浴をしても回復が見込めず、死を待つしかありません。詳しくは「水カビ病」とはで解説しています。

水カビ病にはアグテンやグリーンFリキッドといった魚病薬が有効です。この時、塩浴も同時に行うことで魚への負担を軽くさせることができます。塩浴は1Lあたり5gの塩を加えるのが目安です。詳しくは「水カビ病の治療方法」をご覧ください。