この記事ではアオミドロや藍藻といった厄介なコケ対策として使える遮光カバーの作り方を紹介しています。100円ショップで買える素材で作れるので是非試してみて下さい。

苔やアオミドロなどが大繁殖した際によく使われる手法が「遮光」です。光が入らない暗闇の状態を作り、一週間ほど放置しておくと苔が消滅するという流れです。

水草にももちろんダメージがありますので、エアーレーションをするなどの工夫は必要です。

また、期間を長くしすぎると苔と同様に水草も枯れる可能性があるので注意が必要です。

布を被せる、部屋の電気をつけないでおくというのは一見光を遮っているように思えますが、薄い布であれば光が入り、部屋の電気が消えていても人間の目で明るいと思うような所だったら水槽内も薄暗い状態です。

薄暗い状態は水草の成長を阻害するだけで、コケにとってはかえって繁殖が進む状態です。

中途半端な遮光は効果がないどころか逆効果なので、遮光板を用意するのが吉と言えます。

熱帯魚やエビなどはは昼夜に活動時間が別れています。エビ等は基本的に夜行性です。(日中から動き回る子もいますが)

結論から言えば、植物は昼夜関係なく成長は続けると日本植物生理学会が公言しています。ですが、昼夜の時間サイクルがあるのは事実です。夜間(消灯時)の水草は葉を窄め、酸素を必要とします。

この休眠活動が葉の鮮やかさなどに影響するか否かについて言及された文献は見られず、筆者も24時間点灯し続けた成長記録もないため、なんとも言えません。

水草だけの水槽で24時間点灯というのは、厳しいものがあります。電気代などの費用面しかり、コケ対策などのメンテナンス問題しかり。また、メンテナンスフィッシュや甲殻類を導入するなら、生体の生活サイクル上お勧めできません。

自然界に昼夜があるように水槽内にも昼夜を作ってあげるのがベストでしょう。成長障害も起きにくくなりますし、未開のトラブルも避けることができます。

他にももしかしたらあるかもしれませんね。

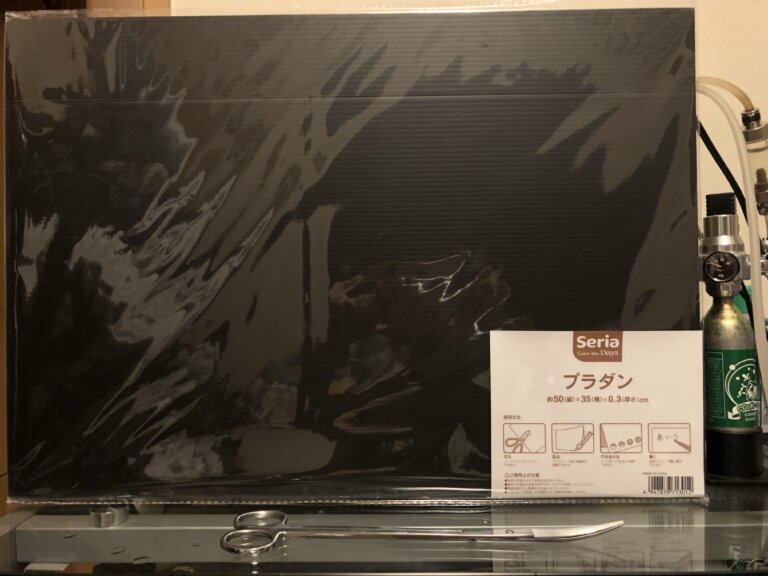

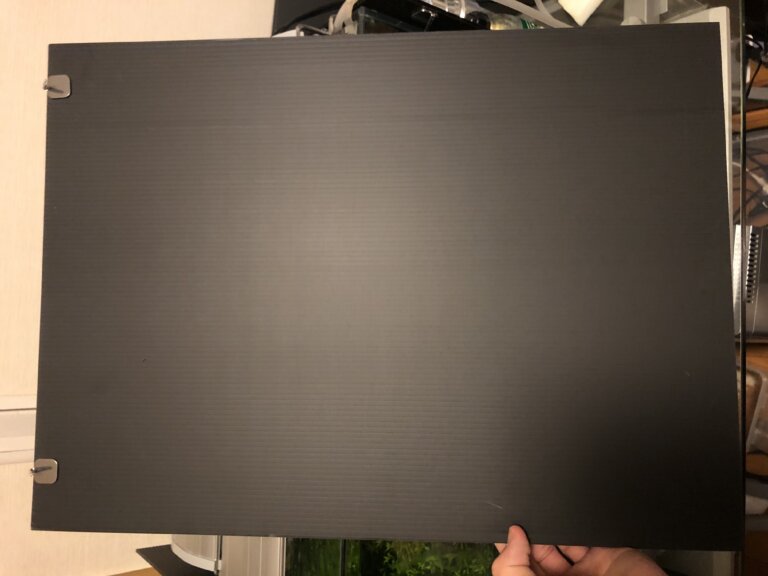

▲Seriaには黒色のプラダンが売ってました。

▲Seriaには黒色のプラダンが売ってました。

黒のプラダンがなければ黒いガムテープで覆うようにする事で代用できます。

園芸用品売り場に置いてあります。

▲1つ買えば十分です。

▲1つ買えば十分です。

用意するのもの(購入するもの)は写真の物のみ。

その他、制作に必要なのはカッターと定規くらいです。

テープやガムテープは不要です。

まずは水槽の正面と横の大きさに合わせてカッティングしていきます。

今回は45cm水槽の規格で作っていきます。

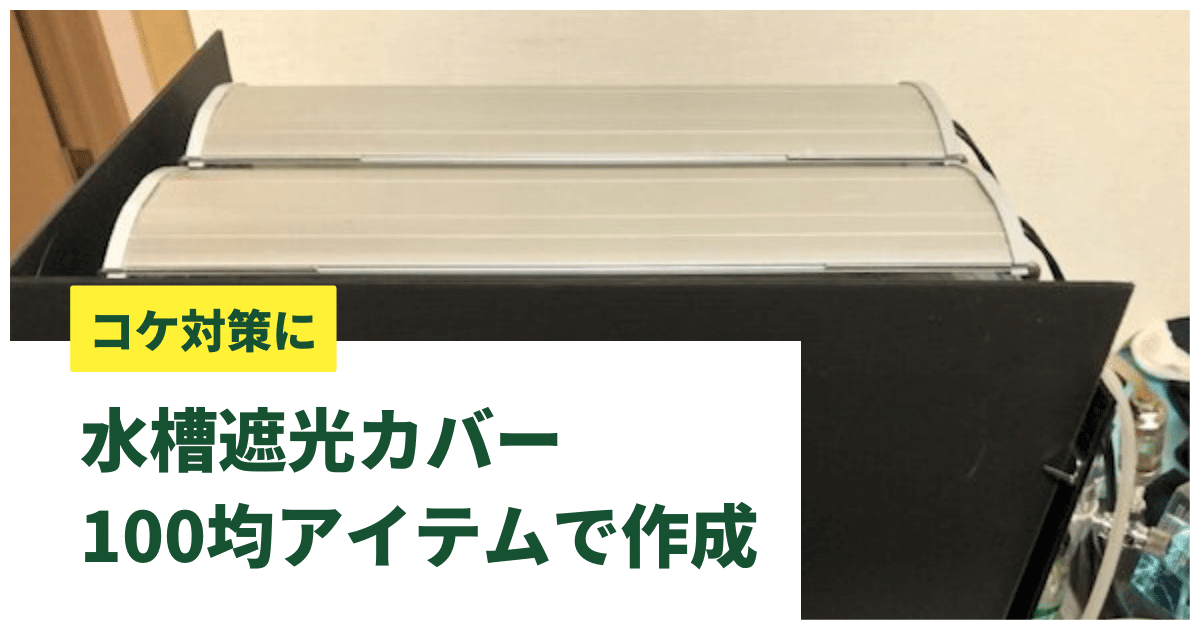

▲完成するとこんな感じ。

▲完成するとこんな感じ。

絶妙な高さで切っているように見えますが、高さは買った時のままですので、カットしたのは水槽の幅分だけなのです。制作時間は10分で十分です。

まずは、水槽の横幅に合わせてカッティングします。カッコよくカッティングと言っていますが、縦に一本切っただけです。もはや何センチと図る必要もありません。爪で跡をつけたところから定規などを使って綺麗に切れば完成です。

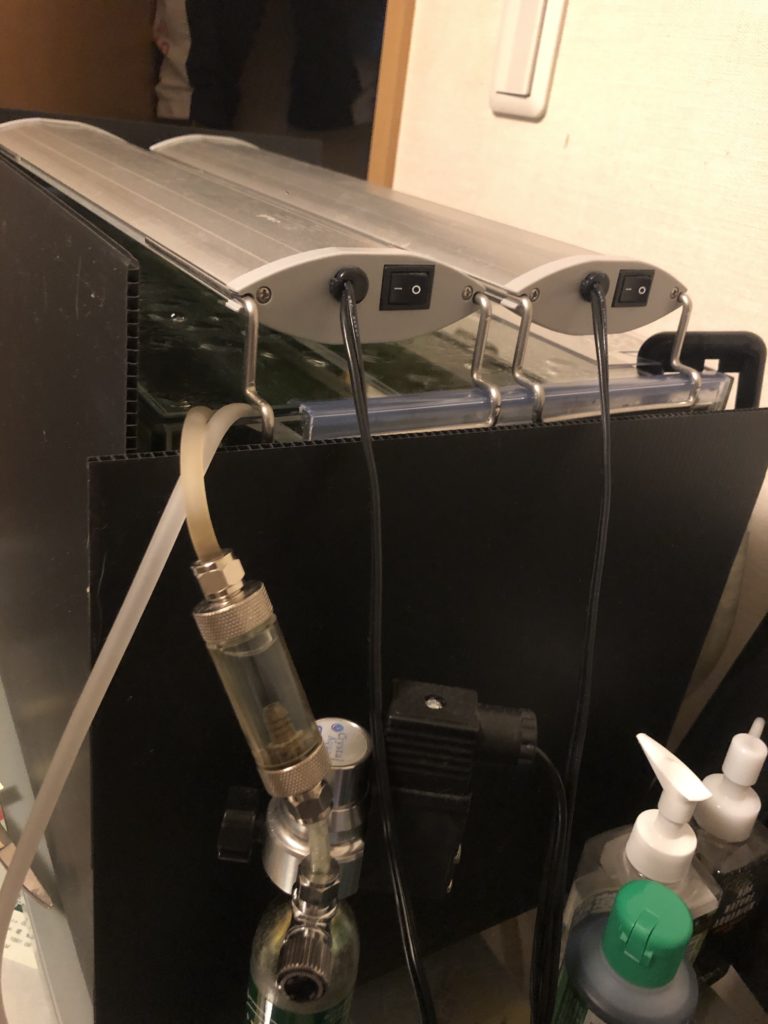

一部ホースや電源コードが引っかかるため、高さを調整して切っています。お使いの水槽に合わせてカスタムしましょう。コケ撲滅ための遮光板を作成する場合は、ホースや照明を外すことを仮定して、あえて切り落とさない選択もありです。

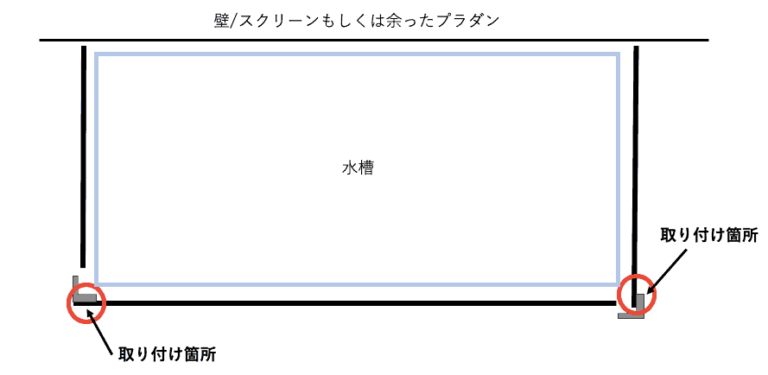

続いてはプラダンにフックを取り付けていきます。このやり方はガラス蓋や照明器具の同線周りに支障をきたさないのでオススメです。水槽に貼るパターンもあるみたいですが。フレームを足場とするLED照明を使用している人は、ガラス蓋に張り付けないやり方が良いです。

貼り付けるのは2枚のみ。左側に上下に張り付けましょう。

あとは順番通りに遮光板を置いていけば、自立してブレません。もし角が当たってしまってもガッチリ固定されているわけではないため、壊れてしまう可能性も低いです。

| 水槽レイアウト記事 | ||

|

|

|

|

|

|