ラミーノーズテトラは赤い頭が印象的な小型の熱帯魚です。名前の由来は頭の赤から来ており、「ラミーノーズ=酔っぱらいの鼻」という意味からだそう。

餌により好みしないので初心者でも育てやすいです。初めての観賞魚飼育としてもおすすめです。この記事ではラミノーズテトラの飼育方法(餌情報、混泳相性、繁殖方法、病気の対策、赤くならない原因と対策)をまとめていますので参考にご覧ください。

| ラミーノーズテトラの情報 | |

|---|---|

| 分類 | カラシン科 ヘミグランムス属 |

| 学名 | Hemigrammus bleheri |

| 別名 | ラミノーズテトラ |

| 大きさ | 3〜4cm |

| 寿命 | 2年〜4年 |

| 分布 | 南米(コロンビア・ブラジル) ネグロ川 |

| 育成難易度 | |

| 温度 | 20〜26度 |

| 水質 | 5.5〜8.0 |

| 硬度 | 2〜15 |

| 繁殖 | 産卵床への産みつけ |

| 参考価格 | 250円〜 |

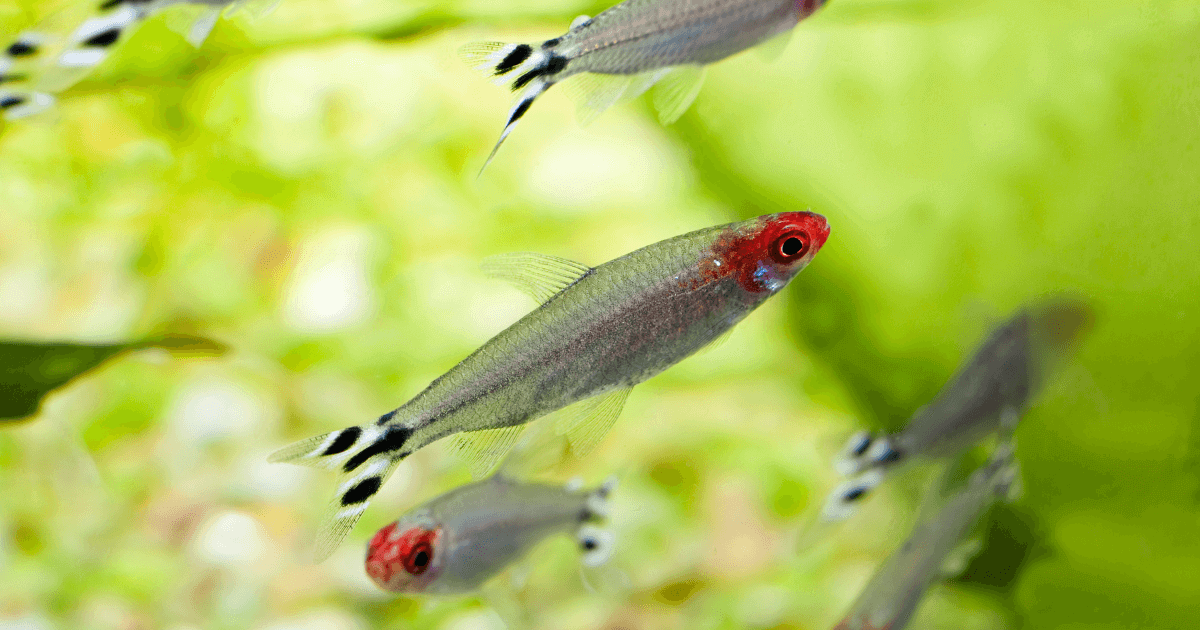

ラミーノーズテトラといえば目元から口先まで真っ赤な姿が特徴的な熱帯魚。色味が乗ったラミノーズテトラは飴色〜銀色の体色と赤い頭のバランスが美しいです。同種でも群生しますが、同じ大きさの魚同士でも群生しやすいです。

ラミノーズテトラの相場は1匹あたり80円〜250円と価格幅はとても広いです。卸値で販売しているようなアクアショップでは10匹800円で売られていることも珍しくありません。ネットでは1匹あたり110円程で売られているようです。(送料別)近隣に価格が高いお店しかない場合はネット購入の方がお得かもしれません。

| 1匹あたりの相場 ネットショップ | Yahoo! 176円〜 |

|---|---|

| Amazon 140円〜 | |

| 楽天市場 121円〜 |

| 30cm水槽 | 3〜10匹 |

|---|---|

| 45cm水槽 | 10〜20匹程度 |

| 60cm水槽 | 10〜30匹程度 |

ラミノーズテトラは群れを成して行動するので水槽に入れる際はできるだけ同種を多めに入れてあげるのがベストです。30cm水槽はサイズにもよりますが、5匹前後はセットで入れてあげたいところ。

ラミーノーズテトラ自体は臆病性格なため、ヤマトヌマエビなど同サイズ帯のシュリンプ、熱帯魚と問題なく混泳が可能です。縄張り争いも特に自分から仕掛けません。逆に縄張り意識が強い魚が先にいるとラミノーズテトラの方が追いかけられる対象となってしまうので注意が必要です

攻撃性の高い魚(アピストやバジスバジスなどのシクリット系)との混泳はボコボコにされて弱って死んでしまうことがあるので混泳厳禁です。

ラミーノーズテトラとは別にブリリアントラミノーズテトラという個体が存在します。ラミノーズテトラの改良品種で体色は飴色ではなく銀色。さらに頭の赤みはラミノーズよりもハッキリと染まるため、見た目のインパクトが大きく異なります。ラミノーズテトラよりも単価は高めで3〜4倍ほどになります。

| ブリリアント 1匹あたりの相場 ネットショップ | Yahoo! 520円〜 |

|---|---|

| Amazon 取扱なし | |

| 楽天市場 380円〜 |

ここでは小型水槽は横幅30cm未満の水槽よりも小さい水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

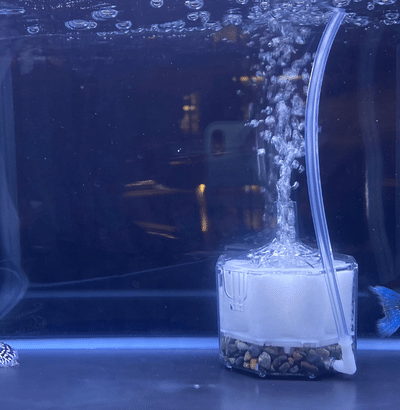

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。小型水槽では外掛けフィルターが手入れも簡単でおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 外掛けフィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 15cm水槽ライトおすすめ一覧 ▶︎ 20cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用ファン | 水槽用ファンは5月〜9月頃まで必要になるアイテムです。夏場は高水温になると魚が死んだり、コケ(藻)が発生するので必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ファンおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。ファンで冷える時はクーラーはいりません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

ここでの中型水槽は横幅30cm以上、60cm未満の水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。30cm〜45cmの中型水槽では外部フィルターがおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 30cm水槽向け外部フィルターおすすめ一覧 ▶︎ 45cm水槽向け外部フィルターおすすめ一覧 ▶︎ 外掛けフィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 30cm水槽ライトおすすめ一覧 ▶︎ 45cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用ファン | 水槽用ファンは5月〜9月頃まで必要になるアイテムです。夏場は高水温になると魚が死んだり、コケ(藻)が発生するので必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ファンおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。ファンで冷える時はクーラーはいりません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

ここでの大型水槽は横幅60cm以上の水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。60cm以上の大型水槽では外部フィルターがおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 外部フィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 60cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

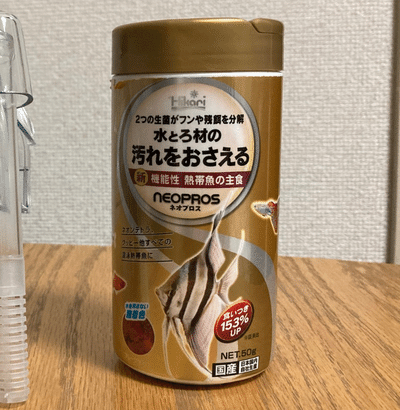

ラミノーズテトラは食にこだわりなく何でも食べてくれます。食べる速度や食いつきは凄まじいので全体に餌が行き渡るフレーク系が無難でしょう。時々栄養価の高いアカムシなどをあげるのもアリ。

稚エビやチェリーシュリンプといった小型のエビは群れで突いた挙句、食べてしまうことがあるのでエビ系との混泳は同サイズ(せめて2cmほど)の個体とするようにしましょう。

ラミーノーズテトラを購入した場合、ショップからの持ち帰りでも通販でも、まずは水合わせが必要です。水合わせとは飼育環境とショップなどでの管理環境における水質をできるだけ合わせることを指します。

上記は水合わせの簡易的な一例になります。PHをより正確に慎重に合わせストレスを軽減させたい場合は点滴法とってエアチューブを使って飼育水槽から購入した袋へ一滴ずつ水を送り込んで調和せる方法がおすすめです。

売られているラミノーズテトラはブリード個体であることが多く、管理下において白点病や尾ぐされ病になっているケースも珍しくありません。そのため、購入した時は水合わせしつつ、アグテンなどでトリートメントしておくのが良いでしょう。

アグテンなら水草水槽にも使えるし、薬効がすぐ切れるので管理がしやすいですよ!

導入時は特に注意!

ネオンテトラなどの小型魚と比べて若干大きいラミノーズテトラ。泳力が高く、導入時は落ち着かないこともあり、ミサイルのように泳ぎ回ります。そのため、フィルター設置箇所の隙間に挟まって動けなくなったり、水槽からとび出たりします。水槽から飛び出ないよう蓋は必須。補えない場所は新たに板などで塞ぐようにしましょう。

ラミーノーズテトラは基本的に群れで行動します。遊泳スペースを確保しないと急な外への飛び出しや物に挟まって死んでしまう事故に繋がることも。臆病な性格なので隠れ家となる場所は作ってあげましょう。流木や石を使って影を演出することで、集団で休んでいる姿も見れるレイアウトも構築できます。

カラシン科はとにかく泳ぐ事がすきなので、水流を確保して適度な運動ができるようにしてあげるのも大切です。

また、ラミーノーズテトラは赤と白を基調としているので、床底の素材は白よりも茶色〜黒といったような色味があるものを選ぶ方が映えて見えます。(化粧砂の環境でも色ノリが良いと美しいです)黒曜石や溶岩石を使えばより身体の色をくっきりと表現できる水槽に仕上げられます。

ラミノーズテトラはストレスがかかりやすいのか導入時は白点病になる可能性が高いです。各ヒレ、背中部分などよく注意してみましょう。頭の先や背鰭にちょこっとついている場合があるので、早期治療を心がけましょう。

ラミノーズテトラは水質が荒れると尾ぐされ病になりやすく、背びれや胸びれ、尾ヒレがバサバサ状態になる事もよくあります。こまめな換水を行う事で症状は改善していきますが、悪化して泳ぎがおかしくなっている場合は薬浴を行うようにしましょう。

数年飼っているラミノーズテトラが外傷や泳ぎ方の不調など異変なく、ご飯を食べくなったり痩せ始めた場合は死期が近いかもしれません。餌を全く食べれず、泳ぐ気力も減っている場合は数日〜1週間ほどで度立つでしょう。

導入したばかりの時の対処方法です

ラミーノーズテトラはとにかく警戒心が強い熱帯魚です。導入してから1週間姿を見せてくれないなんてこともザラです。餌をあげて毎回様子を伺っているようだと警戒してご飯を食べるタイミングを失ってしまいます。

ですので、餌をあげたらすぐに退避するようにしましょう。警戒心が取れていくと餌をくれる人という認識に変わっていき、姿を見せてくれるようになります。

ラミノーズテトラは最初こそあまり餌を食べないですが、環境に慣れるとネオンテトラのように大食漢に豹変します。なんでも食べ、稚魚や稚エビも捕食するようになります。マナーの悪いラミノーズは他魚の尾鰭をかじることも。

泳げる範囲が狭かったり、隠れる場所がなかったりする場合は慣れるまでに相当な時間を有したり、最悪ずっと環境に馴染めず、泳いでる姿をあまり見られない場合もあります。その場合は思い切ってレイアウトを変えてみるのも良いでしょう。

嗜好性の高いアカムシは人気があり、積極的に食べてくれる場合があります。導入2週間の間にフレークを与えて慣れさせる方が水質悪化を招かないのでおすすめですが、どうしても食べない場合はアカムシを与えてみるのも良いでしょう。

1つ目の要因はストレスが掛かっている場合です。これはラミノーズテトラに限らず全ての熱帯魚で同じことが言えます。食欲が減退していたり、木陰から出てこないなどの様子が見受けられたらストレスや弱っている可能性が高いです。

水質を見直したりなどの対策をしましょう。ただし、導入から1ヶ月以内は馴染んでいないだけの可能性もあるため、様子見するのがベストと言えます。

ソイルや砂利を敷いていない殺風景な水槽ならラミノーズテトラに限らず全ての熱帯魚の色は薄くなります。また、照明が白チップのみで明るすぎる場合も発色が悪くなりやすいです。化粧砂を用いたい場合は、ネブラサンドのような自然な砂色が出るものが望ましいでしょう。

色味を強調させたい場合はRGBライトを導入するのも一つの手段です。

水槽内のPH(水素イオン濃度)が高すぎると色ノリが悪い場合があります。経験上、PH8台からPH6.7〜7.3に落としたら赤の発色が著しく向上しました。(砂利をソイルに変えるなどすると自然とPHを下げることができます。)

ラミノーズテトラは水温や水質(PHやGK/硬度)、餌の量、酸素量などを変化させることで、ホルモン分泌を狙うことができ、繁殖につなげることができます。といってもレイアウトや中身の物を変えて急変させるのは難しいので、「PH調整剤」や「ピートモス」を使って変化を加えてみましょう。ただし、環境を一気に変えすぎると調子を崩したり病気になる場合があるので、変化の要素は1つずつ絞って行うようにしましょう。

ラミノーズテトラのオスメスを判断するのは非常に困難。一度の飼育に20匹程入れると確率も上がります。10匹以下はかなりレアケースです。繁殖を狙う場合は大型水槽で複数飼いが理想です。

ラミノーズテトラの飼育に適した水槽や道具を準備します。その後、カルキ抜きした水を水槽にセットします。水温やレイアウトにも気をつけると良いでしょう。

購入したばかりのラミノーズテトラをすぐに飼育水槽へ入れるとPHショックを起こす可能性があるので、必ず水合わせをおこなうようにしましょう。

ラミノーズテトラには顆粒やフレーク、赤虫などを与えます。餌を与えすぎると水質が悪化して病気や死亡のリスクを抱えるので注意が必要です。

1週間に1回は水換えをおこなうようにしましょう。水換えをしないでおくと病気になるリスクが上がり、尾ぐされ病や白点病になる可能性があります。

ラミノーズテトラは3cm〜4cm程度で留まることが多いです。水槽のサイズが大きく、与える餌の量が多いと5cm程度にまで大きくなることがあります。大きくなっても体高が出づらくスマートな体型を維持しやすいのが特徴です。ラミノーズテトラの最適な水槽サイズと水槽に入れる数は「ラミノーズテトラを水槽に入れる目安」をご確認ください。

ラミノーズテトラは短命の個体だと2年前後で寿命を迎えますが、長生きする個体は4年以上生きることがあります。ラミノーズテトラを長生きさせるためのコツについては「ラミノーズテトラの飼育方法」をご確認ください。