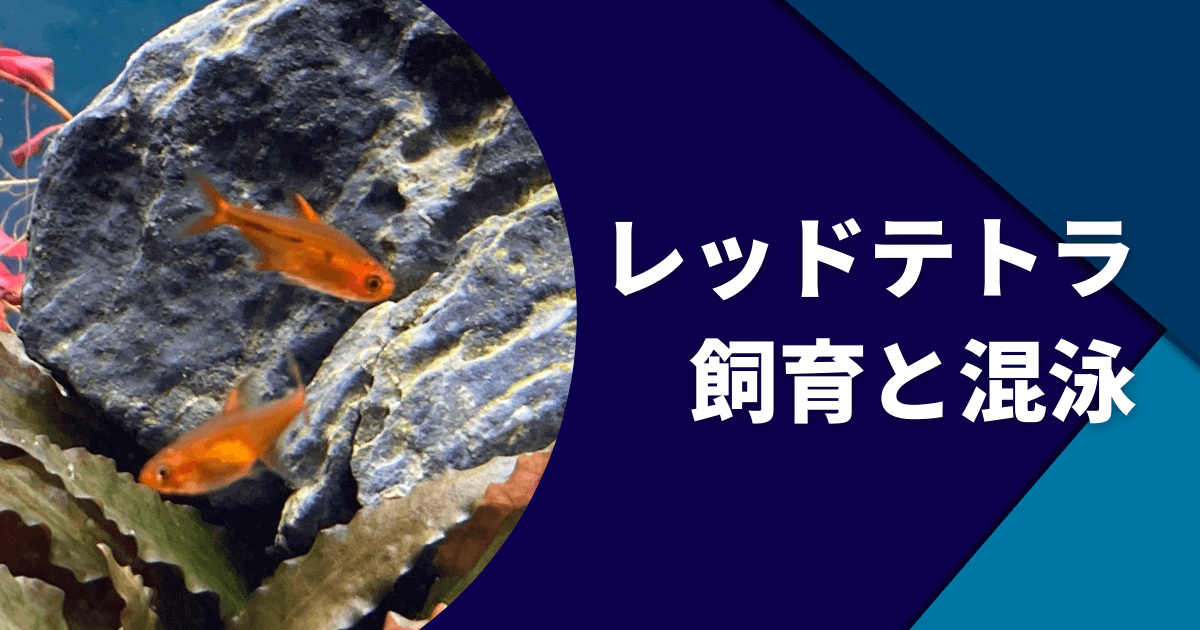

レッドテトラ/ファイヤーテトラはカラシンの一種で赤色が印象的な小型熱帯魚です。この記事では飼育に必要な水質条件や色揚げに適した餌などを紹介。また、レッドテトラの飼育に適した水流やレイアウト造りをはじめ、レッドテトラがかかりやすい病気やその対策についてもまとめているので参考にご覧ください。

| レッドテトラの情報 | |

|---|---|

| 分類 | カラシン目 カラシン科 |

| 学名 | Hyphessobrycon amandae |

| 別名 | ファイヤーテトラ レッドテトラ アマンダエ・テトラ |

| 大きさ | 2〜3cm |

| 寿命 | 2年〜4年 |

| 育成難易度 | |

| 温度 | 20〜27度 |

| 水質 | 5.0〜7.5 |

| 硬度 | 1〜10 |

| 繁殖 | ばら撒き |

| 参考価格 | 70円〜 |

レッドテトラの寿命は2年〜4年とやや振り幅の広い魚です。ブリード個体が主流のため、寿命が短い個体も少なからずいる印象です。2年を過ぎたレッドテトラは環境の変化なく、同じ水槽で飼育していれば3年以上生きることも珍しくありません。

違いは特にありません。別名は3つほどあり、レッドテトラ、ファイヤーテトラの他にアマンダエ・テトラという呼び名があります。ショップによって掲載名が異なります。この子は同一か?と思ったら調べて確認してみると良いでしょう。

単刀直入に言えばレッドテトラは真っ赤になりません。飼い込んでも色の濃いオレンジ色くらいが限界です。赤に近いですが、ファイヤー(火)と同じく濃い橙といったところ。同じく小型のカラシンで本当の赤を求めるならディープレッドホタルテトラやレッドファントムテトラルブラなどがおすすめです。

上記で説明したレッドテトラはアクロトライアングルグロー下での飼育になります。最近では色の発色をより濃く見せることができるRGBライトが流行っています。それらのライトを使えば水草も生体もより赤い色に見せることができるというメリットがあります。こだわりを持つならそれらのライトを使うのも良いかもしれません。

レッドテトラ/ファイヤーテトラの寿命は2年〜3年ほど。ある程度の水流が強いところ、止水域などを用意してあげ適度な運動ができるような環境であれば健康に長生きしてくれます。中には4年〜5年生きる長寿個体もいるのでカラシン科の中でもやや長寿傾向にあると言えます。

餌をあまり与えないことで色味を揚げるという方法を謳う人もいますが、栄養価のある餌を与え、きちんと育てる方が体色が綺麗になる確率はうんと高いです。動植物に広く含まれている赤い色素であるカロチノイドが含まれた餌をあげるのが手っ取り早いです。

白色のみより3色LEDなど赤を含んだLED照明を当てた方が発色がよく見えます。あまり白色が強すぎると体色が飛んで見えてしまうため、身体が透明のように見えてしまいます。

白色ライトしかない場合は、光量を少し落とす工夫をしましょう。といっても光量を落とすことは難しいので、流木や水草の茂みを作って隠れられるようにすると赤みが増します。

砂利や少しの水草だけといったシンプルなレイアウトだと本来の体色を発揮できないことが多いです。環境に合わせて色が強くなるので、水草レイアウトをしっかり作り込んでみましょう。

白色のみより3色LEDなど赤を含んだLED照明を当てた方が発色がよく見えます。RGB素子ライトを使うのがベター。そして、あまり白色が強すぎると体色が飛んで見えてしまうため、身体が透明のように見えてしまいます。

白色ライトしかない場合は、光量を少し落とす工夫をしましょう。といっても光量を落とすことは難しいので、流木や水草の茂みを作って隠れられるようにすると赤みが多少増します。

レッドテトラ(ファイヤーテトラ)は水槽に入れてからすぐに赤い姿になるわけではありません。もともと色が濃い個体で合っても水槽に入れてばかりの時は色が透けてしまっていることも珍しくありません。本領発揮するまでには数週間、数ヶ月間以上飼い込み環境に馴染んでようやく綺麗な色をしてきます。

ここでは小型水槽は横幅30cm未満の水槽よりも小さい水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。小型水槽では外掛けフィルターが手入れも簡単でおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 外掛けフィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 15cm水槽ライトおすすめ一覧 ▶︎ 20cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用ファン | 水槽用ファンは5月〜9月頃まで必要になるアイテムです。夏場は高水温になると魚が死んだり、コケ(藻)が発生するので必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ファンおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。ファンで冷える時はクーラーはいりません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

ここでの中型水槽は横幅30cm以上、60cm未満の水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。30cm〜45cmの中型水槽では外部フィルターがおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 30cm水槽向け外部フィルターおすすめ一覧 ▶︎ 45cm水槽向け外部フィルターおすすめ一覧 ▶︎ 外掛けフィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 30cm水槽ライトおすすめ一覧 ▶︎ 45cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用ファン | 水槽用ファンは5月〜9月頃まで必要になるアイテムです。夏場は高水温になると魚が死んだり、コケ(藻)が発生するので必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ファンおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。ファンで冷える時はクーラーはいりません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

ここでの大型水槽は横幅60cm以上の水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。60cm以上の大型水槽では外部フィルターがおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 外部フィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 60cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

レッドテトラ/ファイヤーテトラは急激な水質変化に弱く、水合わせを行わずに水槽に入れると病気になったり、そのまま死んでしまう場合があります。

上記は水合わせの簡易的な一例になります。PHをより正確に慎重に合わせストレスを軽減させたい場合は点滴法とってエアチューブを使って飼育水槽から購入した袋へ一滴ずつ水を送り込んで調和せる方法がおすすめです。

水質は弱酸性より(PH4.0~7.5)を好むため、床砂は吸着系ソイルを選ぶのが吉。ミジンコなどが発生した場合は、小さな個体が食べてくれることも。ただ、水質が悪化すると病気になりやすいので、当たり前ですが適度な水換えは必須です。石組みレイアウトはpHが上がりやすいので、ヤシャブシの実やph調整剤などで下降に傾けるなどの工夫が必要になるでしょう。

レッドテトラ/ファイヤーテトラは止水域に生息していると言われています。リリィパイプなどで水流が強めだと小型ゆえに流されてしまうことも。大きめの水槽であれば水流のある場所、止水域の二つを設けてあげるのベストです。

常に水流が強い場所は好みませんが、時々水流のあるところへ移動し泳いでいる(運動している?)様子を見ることができます。あながち水流が強い場所=悪ではないようです。

レッドテトラ/ファイヤーテトラは小型かつ縄張り意識も強いわけでなくかなり平和的に過ごしてくれます。そのため、レッドテトラ側が危害を加えるということはありません。

しかし、逆に気性の荒い熱帯魚と混泳させてしまうとレッドテトラの尾鰭を齧られてしまい、弱って死んでしまうこともあるので注意が必要です。コケ取り生体でポピュラーなサイアミーズフライングフォックスは正直相性が良いとは言えません。

餌はネオンテトラなどのカラシン科と同じくフレークタイプの餌で問題ありません。また、どこのアクアショップもフレークタイプをあげていることがほとんどなので、導入段階から問題なく食べてくれます。

ただ、慣れていない個体や成長段階にある小さな個体は餌を食べるのが苦手なので、フレークをさらにすりつぶしてあげるなどの工夫が必要です。消極的な個体は餌を食べられずじまいなんてこともあります。

実際の泳いでいる姿や導入時の色の変化など動画でご覧になりたい方はこちらを参照ください。

水質が悪化や購入して連れて帰ってきた時に発症しやすい白点病。レッドテトラは色味が強いため、初期段階から気づくことができます。尾びれや背びれに付いていることが多いので見つけ次第すぐにアグテンなどで薬浴させるようにしましょう。

アグテンは水草水槽でも使えるのでおすすめ!

5月以降気温が上がるタイミングで発症しやすい病気です。また、魚にストレスがかかった時などに発症しやすいです。水換え頻度が遅いのであれば、少し早めたり回数を増やしましょう。水温を25度以下にし、様子を見守っていれば自然と治癒します。

主に消化不良から発症しやすい病気です。泳ぎ方が明らかにおかしい状況であれば、隔離し薬浴・絶食させる手段を取った方が良いです。しかし、普通に泳げているのであれば、餌の鮮度(古いのであれば捨てる)や餌のあげる時間を見直しましょう。

また、消灯時間が残り30分しかないといった時はあげるのをやめましょう。暗転すると睡眠に入ってしまうため、消化不良を起こしやすいのです。人間も寝る前にお腹いっぱい食べたら胃もたれしますよね。それと同じです。

レッドテトラはレッド(赤)と言いながら橙に近いので真紅のような赤を求める人には正直向いていないかな?という印象です。しかし、赤系の魚の中でも飼いやすく群れる姿は可愛らしいので水草水槽との相性はバツグン。

水槽に色を差し込みたいなという場合はおすすめなので是非導入してみてはいかがでしょうか。もし「もっと赤い魚が良い!」というのであればディープレッドホタルテトラやボララスブリジッタエなどもおすすめです。

レッドファントムテトラはカラシン科で有名なネオンテトラやカージナルテトラと同じように餌は割となんでも食べるので餌管理も楽ちん。水質もうるさくないので初心者でも飼いやすい熱帯魚です。

レッドテトラとの混泳もできるので黒と赤を水槽に入れるのもおすすめです。

グローライトテトラは橙色が尾から目のふちまで一直線に入っているのが大きな特徴です。グローライトテトラは3cm前後の小柄の熱帯魚で性格も温和、レッドテトラと仲良く泳ぐ姿を確認しているため、混泳相性もバッチリです。

レッドテトラとよく似たフォルムと色合いが特徴の熱帯魚です。ディープレッドホタルテトラの方が赤く染まりやすいです。特に尾鰭の付け根にあたる尾筒は真っ赤に染まりやすいです。レッドテトラとの混泳も向いています。

単刀直入に言えばレッドテトラは真っ赤になりません。飼い込んでも色の濃いオレンジ色くらいが限界です。赤に近いですが、ファイヤー(火)と同じく濃い橙といったところ。同じく小型のカラシンで本当の赤を求めるならディープレッドホタルテトラやレッドファントムテトラルブラなどがおすすめです。詳しくは「レッドテトラの飼育データ」をご確認ください。

レッドテトラの寿命は2年〜4年とやや振り幅の広い魚です。ブリード個体が主流のため、寿命が短い個体も少なからずいる印象です。2年を過ぎたレッドテトラは環境の変化なく、同じ水槽で飼育していれば3年以上生きることも珍しくありません。詳しくは「レッドテトラの飼育データ」をご確認ください