グローライトテトラは橙色が尾から目のふちまで一直線に入っているのが大きな特徴です。目元は赤みが指しており、赤、黒、銀の配色となります。サイズは3~4cmとネオンテトラやカージナルテトラなどと同サイズで飼育方法も大差ありません。

本記事ではグローライトテトラの飼育において必要な条件や注意点をまとめています。飼育のコツを掴めば3年以上生きることもできるので参考にご覧ください。

| グローライトテトラの情報 | |

|---|---|

| 分類 | カラシン目 カラシン科 |

| 学名 | Hemigrammus erythrozonus |

| 別名 | – |

| 大きさ | 3〜4cm |

| 寿命 | 2年〜3年 |

| 育成難易度 | |

| 温度 | 23〜28度 |

| 水質 | 5.5〜7.0 |

| 硬度 | 5〜15 |

| 繁殖 産卵 | ばら撒き |

| 参考価格 | Yahoo!ショッピング 1匹あたり140円〜 |

| Amazon 1匹あたり83円〜 | |

| 楽天市場 1匹あたり70円〜 | |

グローライトテトラは橙色が尾から目のふちまで一直線に入っているのが大きな特徴です。体はシルバーで若干透明がかっていて、背ビレや尾ヒレが他のテトラ(カラシン)と比べると若干長いような気もします。流通している個体のほとんどがブリードでワイルド個体はかなり珍しいようです。

グローライトテトラは3cm前後の小柄の熱帯魚になります。ネオンテトラとは違い、成長してもナタ(鉈)のようなフォルムにならず、体高が高めでシュッとした美しい姿をキープすることができます。

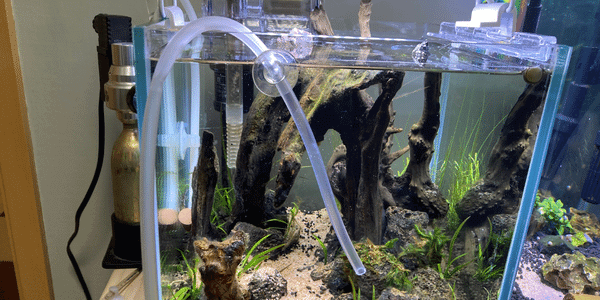

グローライトテトラは温厚かつ大きくならない魚のため、小さい水槽でも飼育することができます。品種が違う魚同士でも同じ体格サイズ感なら混泳させることも可能です。急な水温変化や水質変化で白点病や尾グサレ病を引き起こしやすいので夏場や冬場は常に水温が22度〜28度の間を保てるようにしましょう。

ここでは小型水槽は横幅30cm未満の水槽よりも小さい水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。小型水槽では外掛けフィルターが手入れも簡単でおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 外掛けフィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 15cm水槽ライトおすすめ一覧 ▶︎ 20cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用ファン | 水槽用ファンは5月〜9月頃まで必要になるアイテムです。夏場は高水温になると魚が死んだり、コケ(藻)が発生するので必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ファンおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。ファンで冷える時はクーラーはいりません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

ここでの中型水槽は横幅30cm以上、60cm未満の水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。30cm〜45cmの中型水槽では外部フィルターがおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 30cm水槽向け外部フィルターおすすめ一覧 ▶︎ 45cm水槽向け外部フィルターおすすめ一覧 ▶︎ 外掛けフィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 30cm水槽ライトおすすめ一覧 ▶︎ 45cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用ファン | 水槽用ファンは5月〜9月頃まで必要になるアイテムです。夏場は高水温になると魚が死んだり、コケ(藻)が発生するので必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ファンおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。ファンで冷える時はクーラーはいりません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

ここでの大型水槽は横幅60cm以上の水槽と定義します。

水槽のサイズと水量は水槽サイズ一覧をご覧ください。

| 濾過フィルター | ろ過フィルターは飼育するのに必需品です。ろ過フィルターがないと水の汚れが早まり魚がすぐに死んでしまいます。60cm以上の大型水槽では外部フィルターがおすすめです。 |

|---|---|

| ▶︎ 外部フィルターおすすめ一覧 | |

| 水槽ライト | 水槽用のライトの明かりは人間で例えると太陽のようなものです。水槽用ライトがないと魚は健康的に育たず、綺麗な体色になりません。 |

| ▶︎ 60cm水槽ライトおすすめ一覧 | |

| エアレーション | エアレーションは通称ブクブクです。夏場は水中のco2濃度が上がるのでブクブクがないと死んでしまう恐れがあります。 |

| ヒーター | ヒーターは10月〜4月頃まで必要になるアイテムです。魚の多くは20度以上の水温が必要なので加温できるヒーターは必須です。 |

| ▶︎ 水槽用ヒーターおすすめ一覧 | |

| 水槽用クーラー | 水槽用クーラーは5月〜9月まで必要になるアイテムでファンの上位互換です。ファンで水槽が冷えない時は水槽用クーラーを導入するしかありません。 |

| ▶︎ 水槽用クーラーおすすめ一覧 | |

| カルキ抜き | カルキ抜きは魚飼育で必須アイテムです。カルキ抜きを使わずに水道水を使用すると残留塩素によって呼吸器を痛めて死んだり、寿命が縮む恐れがあります。100均でも売っています。 |

| 掃除ポンプ | 掃除ポンプはアクアリウム専用の物を用意すべきです。吸い込みや使い勝手、耐久性が違うので水槽掃除のストレスが大きく変わります。 |

上記は水合わせの簡易的な一例になります。PHをより正確に慎重に合わせストレスを軽減させたい場合は点滴法とってエアチューブを使って飼育水槽から購入した袋へ一滴ずつ水を送り込んで調和せる方法がおすすめです。

点滴法とは、エアチューブを利用して水を少しずつ加えていき、30分〜1時間ほどかけて水槽の水と購入時の水をチューニングする作業になります。先述したざっくりとした水合わせよりも魚にかかるストレスが少なく、病気の発病防止などに役立ちます。

まずは袋を開けずに水槽にそのまま浮かべて放置しましょう。袋の中身と水槽の水温を合わせるために行います。

季節によって温度差があると思いますが、購入してすぐに合わせるならおおよそ30分〜1時間ほど浮かべておけば大差ない温度になっているはずです。

購入時の袋が大きければ、水量も多いので水槽の中身を減らさないと溢れます。

水温を合わせたらバケツに袋の水と魚を入れます。冬場の場合は温度が水温が著しく落ちないようにヒーターを投入するのがおすすめです。(当たり前ですが水量とヒーターのサイズ等を間違えないように)

エアチューブを水槽に取り付け、その下にバケツを設置します。(水槽からバケツへはサイフォンの原理をしようします。)

点滴法をあまりにゆっくり時間をかけるととんでもない時間になってしまいます。長時間かけても大差ないため、30分〜1時間ほどが良いです。

終わったら網で生体を掬い飼育水槽へ移しましょう。

グローライトテトラはとにかく弱酸性の水質を好みます。グローライトテトラはタンニンが多い流域のある、南米ガイアナで生息しています。そのため、好む水質である弱酸性はPH5.5〜7.0が理想な環境です。

また、水流はほとんど作らず、止水域に近い状態を作ってあげると良いです。グローライトテトラはその場を止まったような泳ぎ方をするため、水流が強いと常に体力を消耗してしまいます。小さい水槽でフィルターの水流が強い場合は、壁に向かって排水するように調整したり、ポピーグラスやリリィパイプスピンを使って水流を弱めると良いでしょう。

グローライトテトラは低くても22度は維持したいところ。適温は26〜28度と高水温を好みます。水温が20度を下回ると動きが鈍くなり、低床や水草などの隠れ家に身を寄せて動かなくなります。

長期的な飼育は難しくなり、病気を発病してしまうリスクもあるため、気温が下がる10月以降を目安にヒーターの導入もしくは室内の温度を高くするといった工夫が必要です。

冬場は水道水と水槽内の温度差があるとストレスによって病気になったり衰弱してしまう場合があります。水換えをする時は水温を合わせてから水を入れるようにしましょう。

熱帯魚のため最高でも28度程度までは問題なく飼育することができます。しかし、30度になると酸欠状態になったり、夏バテ状態になり弱ってしまいます。夏場はファンやクーラーを使って水温を28度以下になるようにしましょう。

グローライトテトラは何でも食べます。そのため給餌に困ることはないでしょう。ただし、購入直後は警戒して餌を全く食べないということもあります。

他に同サイズの魚が食べる姿から餌を食べることを素早く学習しますが、水槽自体に初めていれた生体がグローライトテトラの場合、慣れるのに時間がかかる場合があります。

導入したばかりの際はすりつぶしたフレークなど一口で食べられる大きさのものを与えると効果的です。

繁殖期に入ったメスはオスよりも腹部が丸く、やや大きい姿に見えます。

産卵はばら撒き型なため、繁殖を狙う場合は普段飼育している水槽とは別に用意する必要があります。繁殖条件はPH5.5〜6.5かつ軟水が好ましいとされます。カチオンフィルターやRO浄水器を使って環境を整えるのも有効です。ですが、繁殖の難易度は高いため、狙っての繁殖は難しいです。

稚魚が生まれたときはブラインシュリンプを与えましょう。また、卵と稚魚は光に弱いので隔離水槽は暗めに設定すると良いです。

グローライトテトラは温和な魚でかつ小型魚なため、同サイズの魚との混泳が可能です。長期間水槽にいると新入りの同サイズの魚に対して給餌の時に縄張りを強調するような突く仕草も見られますが、さほど問題視するほどでありません。

グローライトテトラは少なくとも10匹セットで飼育を開始しましょう。数が少ないとストレスを感じてしまい病気などのリスクがあります。

他の魚と混泳させる場合は30cmキューブ水槽以上の規格がおすすめです。

グローライトテトラは白点病や尾ぐされ病を発症しやすいです。集団飼育することがほとんどなため、1匹の発症を確認した時点でまとめて薬浴できると理想的です。白点病の疑いがあれば水槽全体をアグテンに漬けるのも一つの手です。

レッドファントムテトラはカラシン科で有名なネオンテトラやカージナルテトラと同じように餌は割となんでも食べるので餌管理も楽ちん。水質もうるさくないので初心者でも飼いやすい熱帯魚です。

レッドテトラとの混泳もできるので黒と赤を水槽に入れるのもおすすめです。

赤い小柄なカラシンです。飼い込むほど赤くなる魚で赤い熱帯魚中では最もポピュラーです。グローライトテトラとの混泳相性も良いのでおすすめです。

レッドテトラとよく似たフォルムと色合いが特徴の熱帯魚です。ディープレッドホタルテトラの方が赤く染まりやすいです。特に尾鰭の付け根にあたる尾筒は真っ赤に染まりやすいです。レッドテトラとの混泳も向いています。

グローライトテトラは白点病やカラムナリス症(尾ぐされ病)を発症しやすいです。特にショップから購入した時など環境の変化の時に現れやすく初期段階で薬浴していれば治り早いです。

グローライトテトラは橙色が尾から目のふちまで一直線に入っているのが大きな特徴です。体はシルバーで若干透明がかっていて、背ビレや尾ヒレが他のテトラ(カラシン)と比べると若干長いような気もします。流通している個体のほとんどがブリードでワイルド個体はかなり珍しいようです。

グローライトテトラの寿命は2年〜3年ほどが目安となります。